(Italiano) Il digitale: alleggerirne il peso? Ridurre le chiacchiere?

ORIGINAL LANGUAGES, 4 Aug 2025

Elena Camino | Centro Studi Sereno Regis – TRANSCEND Media Service

Impronta ambientale del digitale: ricerche in corso

– Sono sempre più numerosi gli studi volti a misurare i consumi di energia del digitale e dei sistemi informatici – dagli scambi sui social a quelli che utilizzano programmi di intelligenza artificiale.

La ricerca di Digiconomist – una società dedicata a denunciare le conseguenze indesiderate delle tendenze digitali – si concentra sull’impatto ambientale delle tecnologie emergenti.

The Shift Project è un’associazione francese che promuove la transizione verso un’economia post-carbonio. Come organizzazione no-profit impegnata a servire l’interesse generale attraverso l’obiettività scientifica, lavora per informare e influenzare il dibattito sulla transizione energetica in Europa.

Hugging Face è una piattaforma informatica che promuove la condivisione di modelli di intelligenza artificiale open source. Una delle responsabili dell’associazione, Alexandra Sasha Luccioni, è una informatica specializzata nell’intersezione dell’intelligenza artificiale (IA) con i cambiamenti climatici. Il suo lavoro si concentra sulla quantificazione dell’impatto ambientale delle tecnologie di intelligenza artificiale e sulla promozione di pratiche sostenibili nello sviluppo dell’apprendimento automatico.

La domanda di energia dell’IA è in rapida crescita

I grandi centri informatici proprietari che si occupano di intelligenza artificiale sono restii a fornire dati relativi ai consumi di energia delle loro attività: ma anche se la loro scarsa trasparenza rende difficile fornire al pubblico dati sicuri, gli studi indipendenti sopra citati segnalano una crescita esponenziale dell’impronta ambientale del settore informatico.

In particolare, l’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente diventando il più grande divoratore di energia delle infrastrutture digitali mondiali. Una recente ricerca pubblicata da un ricercatore olandese – Alex de Vries, su Digiconomist – riferisce che i sistemi di intelligenza artificiale alla fine dello scorso anno risultavano responsabili di una quota fino al 20% della domanda globale dei data center. Inoltre, entro la fine di quest’anno questa percentuale potrebbe raggiungere quasi la metà del fabbisogno energetico dei data center: cioè quasi il doppio dell’energia necessaria per alimentare il paese dell’Autore, i Paesi Bassi.

Questa crescita ostacola il perseguimento di altre ambizioni sociali, come il raggiungimento degli obiettivi climatici e la riduzione dei consumi energetici totali.

Non numeri ma stime

Quantificare il consumo energetico dei vari servizi che utilizzano l’IA è tuttavia molto difficile. L’elettricità consumata dipende da tanti fattori, tra cui: il modello di IA utilizzato; la complessità della domanda posta; la fonte di energia impiegata; la tipologia di lavorazione dei materiali per le unità di elaborazione grafica. Per valutare l’impatto ambientale complessivo si dovrebbe contabilizzare anche il consumo di acqua, l’uso del suolo, l’ammontare dell’estrazione delle risorse, la lunghezza dei trasporti…

A seconda di quali ‘confini del sistema’ vengono stabiliti, i risultati possono essere molto diversi: se da un lato si legge che una richiesta a ChatGpt consuma 2,9 wattora, ed è 10 volte più energivora di una ricerca su Google, altri media possono riportare valori diversi, anche significativamente inferiori (Sasha Luccioni, The Financial Times, 20 maggio 2025). Ma se misure certe sono impossibili, invece le stime qualitative sono molto significative: il mondo digitale – e in particolare le più recenti applicazioni con l’IA – è insostenibilmente energivoro.

La mancanza di trasparenza dei big della tecnologia informatica, insieme all’incertezza sui dati, rende difficile stabilire regole chiare da far rispettare a livello istituzionale, e scoraggia dal promuovere iniziative collettive per contrastare la crescita dei consumi energetici del comparto digitale.

Confusione tra mezzi e fini

Viceversa, una strategia che – raccontata dai giganti del settore informatico – si sta diffondendo nei media presenta l’IA come strumento efficace per risolvere problemi di ogni genere… anche quelli legati al riscaldamento globale! Secondo questa interpretazione, il crescente utilizzo dell’IA – con la conseguente produzione di gas serra – sarebbe funzionale alla riduzione del cambiamento climatico. Allo scopo di frenare l’aumento della temperatura del pianeta, il mezzo utilizzato sarebbe quello di produrre sempre più CO2!

Mentre è vero che certe limitate applicazioni dell’IA possono favorire la costruzione di modelli previsionali del clima, l’esplosione dei consumi energetici alla quale stiamo assistendo è dovuta a utilizzi ben diversi dalle ricerche scientifiche per frenare i cambiamenti climatici: è evidente invece il ruolo che sempre più sta assumendo l’IA nel gestire il potere militar-industriale di controllo delle menti e delle società.

Le difficili scelte dei consumatori

La nostra vita quotidiana è occupata in modo sempre più rilevante da attività che ci vedono come ‘utilizzatori’ di beni. Si moltiplicano le offerte di beni di consumo, si estende la fascia di età dei consumatori che esercitano scelte e prendono decisioni, e sempre più si fa ricorso a prodotti confezionati. Questo cambiamento viene percepito di solito come positivo, in quanto estende la gamma delle scelte possibili, permette di ridurre i tempi, spesso consente di risparmiare del denaro.

I consumatori tuttavia, se da un lato possono scegliere entro una gamma sempre più vasta di offerte del mercato, d’altra parte vedono ridursi sempre di più la libertà di possedere conoscenze che consentano di fare una scelta consapevole. I criteri di decisione si focalizzano spesso sul rapporto qualità / prezzo, tralasciando altri elementi che potrebbero essere importanti nell’orientare acquisti consapevoli. Le informazioni pubblicitarie sul web sono sempre più insistenti e persuasive, e talvolta ingannevoli. E spesso inducono i consumatori a diventare complici di situazioni di sfruttamento di lavoratori e di degrado ambientale.

L’economia come scienza “morale”

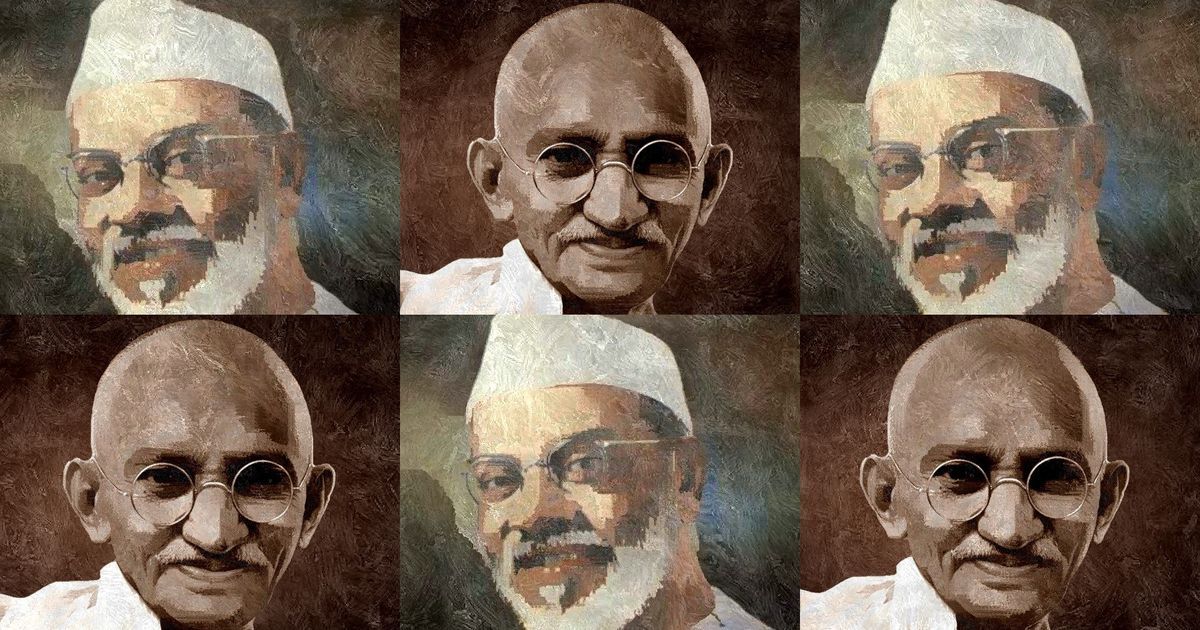

A questo proposito sono interessanti alcune osservazioni fatte, a metà del secolo scorso, da J.C. Kumarappa, un economista indiano che sviluppò, ai tempi di Gandhi, le basi di una economia nonviolenta. Dopo aver studiato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Kumarappa incontrò Gandhi nel 1929 e da allora si dedicò allo sviluppo dei principi fondanti dell’”Economia della Pace”. Nel libro “Economia della permanenza”, scritto durante i due anni di prigionia cui fu condannato per aver partecipato al movimento “Quit India”, Kumarappa sostenne quello che molti anni dopo venne definito come “sviluppo sostenibile”.

L’economia come scienza “morale”, indispensabile per una vita degna e basata sulla giustizia sociale, era per Gandhi e Kumarappa la “scienza del benessere di tutti” (sarvodaya) e doveva rispettare alcuni principi: lo swadeshi (cioè produzione e consumo autonomi a livello di comunità), il lavoro per il pane, il non-possesso, non-sfruttamento ed eguaglianza.

Un’altra parola significativa nel ‘dizionario’ di Gandhi è il termine ‘swaraj’: esso contiene l’idea della libertà dell’individuo di agire eticamente sia nel contesto della propria collettività, (impegnandosi per riuscire a contare sulle proprie forze: self-reliance) sia nel contesto dell’intera nazione e della sua indipendenza. Riguarda sia la capacità di auto-limitarsi (self-restraint), per esempio riducendo i propri desideri, sia la capacità di liberarsi dai vincoli esterni (imposti dallo stato o da soggetti esterni).

I doveri dei consumatori

Riferendosi alla tecnologia, Kumarappa – in sintonia con Gandhi – pensava che “il ruolo giusto per una macchina è di essere strumento nelle mani di un uomo; quando è l’uomo a trovarsi nella situazione di alimentare una macchina, l’intera organizzazione è capovolta”.

Parlando di consumatori Kumarappa osservava che “spesso gli acquirenti sono preoccupati solo di soddisfare le proprie richieste spendendo il meno possibile. Ma questo modo di far sugli affari elude i propri doveri. Quali sono i doveri di cui dobbiamo tener conto per quanto riguarda gli articoli di uso quotidiano, se vogliamo assumerci le responsabilità che ci derivano dalla transazione? 1. Bisognerebbe sapere da dove provengono gli articoli. 2. Chi li fabbrica? 3. Da quale materiale? 4. Quali sono le condizioni di vita e di lavoro di chi li produce? 5. Quale percentuale del prezzo finale costituisce il loro salario? 6. In che modo è distribuito il resto del prezzo? 7. In che modo è prodotto l’articolo? 8. In che modo l’industria lo colloca nell’economia nazionale? 9. Che relazioni ci sono con le altre nazioni?

Potrebbe essere interessante trasferire le riflessioni di Gandhi e Kumarappa – ormai ‘vecchie’ di quasi un secolo – all’attualità, adattandole al contesto globale di oggi. Si tratta di abbandonare il ruolo dell’utilizzatore passivo in un mondo globalizzato in cui non abbiamo alcuna possibilità di scelta, per assumere, dapprima, il ruolo di ‘astante’ – colui e colei che ‘sta accanto’, ‘che è presente’, che è consapevole – per arrivare poi a partecipare, come soggetto responsabile, alla rete di relazioni in cui siamo immersi.

Un budget a disposizione

L’accesso a Internet ha raggiunto il 60% della popolazione mondiale, con un utente medio che trascorre oltre il 40% della propria vita da sveglio su Internet: eppure le implicazioni ambientali di questa situazione rimangono poco comprese. Secondo le stime dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ciascun abitante della Terra– se vuole riuscire a stare sotto i 1,5 gradi di riscaldamento globale – ha a disposizione un determinato ‘budget annuale’ di materia e energia. Ogni persona, con tutti gli strumenti e dispositivi digitali (PC, smartphone, tablet, TV, etc. per fare web, mail, streaming, videoconferenze, ecc.) consuma il 41% del carbon budget e il 55% della disponibilità di materia ed energia: il digitale da solo di mangia la metà del budget procapite (Istrate, 2024).

Una combinazione sinergica di rapida decarbonizzazione e di misure aggiuntive volte a ridurre l’uso di materie prime nei dispositivi elettronici (ad esempio, prolungandone la durata) è fondamentale per evitare che la crescente domanda di Internet esasperi la pressione sulla capacità di carico finita della Terra.

Consumatori nel villaggio globale

Il Global Overview Report’ (aggiornato a febbraio 2025) è una straordinaria fonte di dati sull’uso del digitale nel mondo, e ci permette di dare uno sguardo alle ultime notizie su questo tema. Oggi 5,78 miliardi di persone utilizzano un telefono cellulare, pari al 70,5% della popolazione mondiale. All’inizio del 2025, 5,56 miliardi di persone utilizzano Internet. Le identità degli utenti dei social media a livello globale ammontano ora a 5,24 miliardi, pari al 63,9% della popolazione mondiale.

Dai dati del Report risulta che i principali motivi per cui le persone usano internet sono la ricerca di informazioni (62,8%), stare in contatto con parenti e amici, aggiornarsi sull’attualità. Ma anche guardare video, TV, spettacoli; ascoltare musica, cercare nuove idee (62%). L’uso dei social media è associato al desiderio di stare in contatto con amici e familiari(50,8%); riempire momenti vuoti (39%); cercare prodotti da comprare o vendere(27%); seguire notizie di sport (23%). Meno frequenti sono le richieste nell’ambito dell’educazione, della salute, dei giochi.

Verso la sobrietà?

Secondo Norberto Patrignani (2025) diventa necessario pensare a una sobrietà digitale: “dove non è essenziale il digitale proviamo a farne a meno”. Rivalutare le capacità di scelta, passare dal “vorrei ma non posso” al “potrei ma non voglio“. Questa prospettiva si rifà a una lunga tradizione del passato, quella della semplicità volontaria, che fa appello alla dimensione della responsabilità. È stata ripresa da Autori come Illich e Langer. Nanni Salio, in una relazione tenuta nel 2001, mettendo a confronto diversi modelli di sviluppo, ne propone uno caratterizzato dal paradigma della semplicità volontaria, ovvero dalla scelta di uno stile di vita che consente di utilizzare tecnologie appropriate a basso impatto ambientale, scegliendo volontariamente di essere meno ricchi materialmente ma più ricchi interiormente.

La sobrietà digitale può contribuire in modo significativo alla costruzione di un mondo più pacifico, riducendo i contenuti tossici dei social, favorendo la diffusione di informazioni sugli eventi positivi, promuovendo la consapevolezza delle problematiche ambientali, e indirettamente ricreando tempi di vita da dedicare a relazioni interpersonali dirette, conviviali e collaborative.

Letture

Istrate, R. et al. The environmental sustainability of digital content consumption, Nature Communications, 15:3724, 2024.

Joseph C. Kumarappa, Economia di condivisione. Come uscire dalla crisi mondiale. Edizioni Centro Gandhi, Pisa 2012

Marinella Correggia. L’egualitarismo visionario di Gandhi. Il Manifesto 31 gennaio 1998.

Nanni Salio. La scelta della semplicità volontaria per uno stile di vita nonviolento e sostenibile. CSSR 8 ottobre 2004.

Norberto Patrignani. Uno sguardo interdisciplinare sulla complessità (e interdipendenza). In press 2025.

Simon Kemp. Digital 2025: Global Overview Report. https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report

_______________________________________________

Elena Camino è membro della rete TRANSCEND per la Pace, Sviluppo e Ambiente e Gruppo ASSEFA Torino.

Elena Camino è membro della rete TRANSCEND per la Pace, Sviluppo e Ambiente e Gruppo ASSEFA Torino.

Go to Original – serenoregis.org

Tags: Digital Identity, Internet

DISCLAIMER: The statements, views and opinions expressed in pieces republished here are solely those of the authors and do not necessarily represent those of TMS. In accordance with title 17 U.S.C. section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. TMS has no affiliation whatsoever with the originator of this article nor is TMS endorsed or sponsored by the originator. “GO TO ORIGINAL” links are provided as a convenience to our readers and allow for verification of authenticity. However, as originating pages are often updated by their originating host sites, the versions posted may not match the versions our readers view when clicking the “GO TO ORIGINAL” links. This site contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a ‘fair use’ of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond ‘fair use’, you must obtain permission from the copyright owner.

Join the discussion!

We welcome debate and dissent, but personal — ad hominem — attacks (on authors, other users or any individual), abuse and defamatory language will not be tolerated. Nor will we tolerate attempts to deliberately disrupt discussions. We aim to maintain an inviting space to focus on intelligent interactions and debates.

Read more

Click here to go to the current weekly digest or pick another article:

ORIGINAL LANGUAGES: